初めに

9月末に森とみず基金で、表題の講習?が開催されていたので参加してきました。

これはどういったものなのかというと、(林業の)業務中に労働災害が発生した場合、どの様に対応するべきなのかと言う事に対して、地域の消防署員からアドバイスをもらい、実習するといった内容でした。

講習自体は1日使って行うもので、午前は消防署内での座学を中心に、午後は実際に山に入ってそこからレスキューヘリを呼ぶといった事を行いました。

参加者は嶺北地域の林業事業体や自伐林家、林業事務所や地域おこし協力隊のメンバーが30名位集まりました。

ヘリの話

まず最初は元レスキューヘリの隊員だった方が、実際にどういった現場に救助に行ったかだとか、林業での事故はどういったものが多かっただとかといった話をして下さいました。

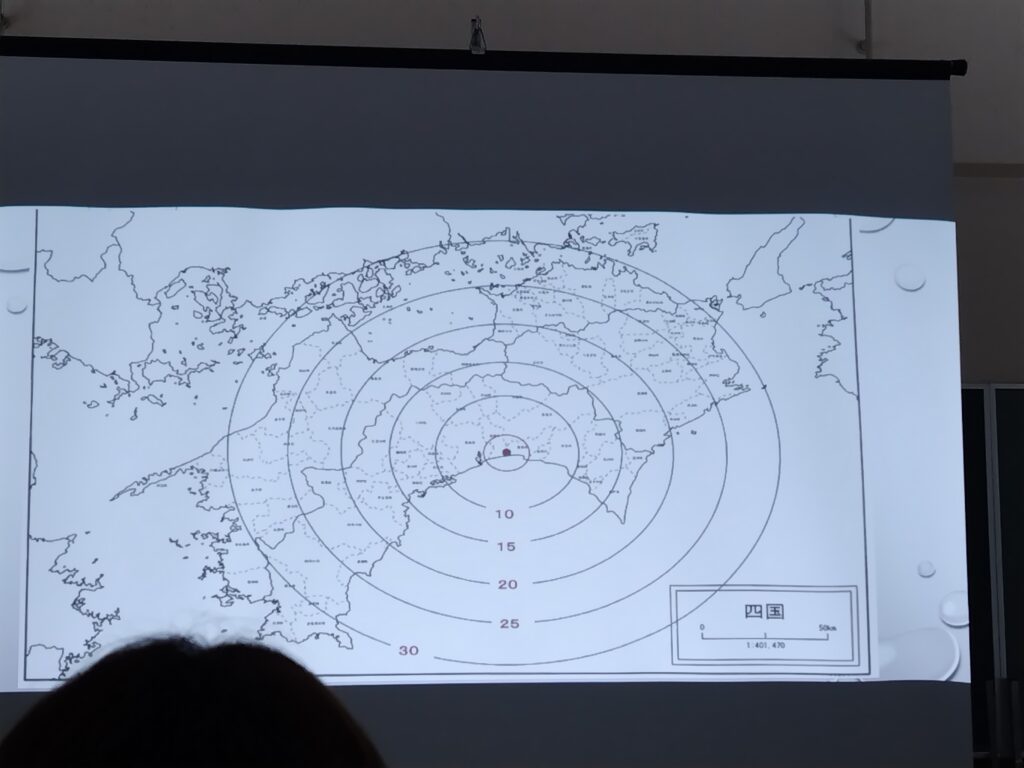

そしてレスキューヘリが基地を出発してからどれくらいの時間で到着するかを表した大まかな地図も見せて下さいました。この地図を見る限り自分のいる嶺北地域は15分位で到着する事がわかります。ただ、これはあくまで移動時間なので、通報を受けてからだとこれに更に15分位?はかかる様な事を仰られてました。

また、高知のレスキューヘリはけっこう高性能なヘリらしいです。現在のところ全国で5台配備されているものの1つと仰られてました🚁

そしてヘリが来た時の目印についてもお話しされて、

1.点滅したライトを向ける

2.樹上に目印(目立つ色)を付ける

3.木を揺らす

以上の方法が効果的とお話しされました。ライトや目印については『だろうな』と思うところですが、木を揺らすというのは意外でした🤔大きく揺らすと上空からだと意外と目立つらしいです。その他には電波のあるところではGPSで現在地の座標(緯度・経度)を調べて、それを伝えてくれると発見が早いともお話下さいました。

そしてこれまではヘリの話でしたが、地上から救助に行く場合。同一現場で長期の施業を行う場合は作業計画書を都度毎に管轄消防署に提出してくれると、救助の際に道に迷うことなく行けるので助かるともお話しされていました。これについては先日私も協力隊の新しい施業現場の件で消防署へ資料を提出してきたので、その通りだと思います。やっぱり林業の現場は結構な山奥になる事も多く、近くにランドマークもなければ細かい林道もあったりしてすんなり道が解らないケースが多いと思うので、緊急事態に一刻も早い救助を望むのであれば、救助に来てもらう側への案内も必要だと感じます。

応急処置の話

レスキューヘリの話が終わった後は、各症状における応急処置についてのレクチャーがありました。

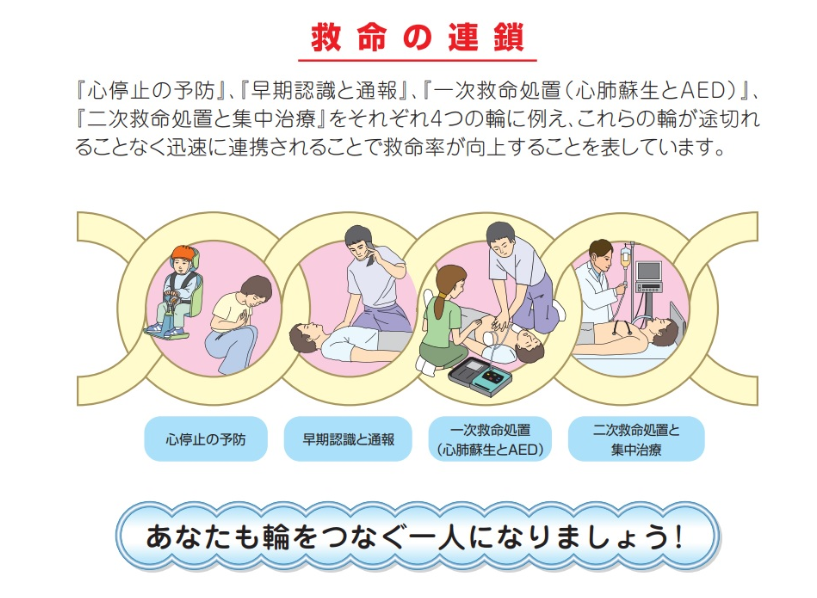

最初は『心肺蘇生法』です。

そして心肺蘇生法を語る上で欠かせないのが『救命の連鎖』です。

これに関してはつい最近まで勉強していた『森林インストラクター』でも過去に出題された問題で、私は記憶に新しかったです。

そして心肺蘇生法の手順を人体模型を使いながら実際に参加者全員が体験しました。

続いては『熱中症』です。

本当に最近の夏は暑い日が多く、基本的に野外活動が中心になる林業は熱中症と隣り合わせの仕事だと実感します。その中で熱中症を予防するにはどういう風にすべきだとか、なった場合の措置について学びました。

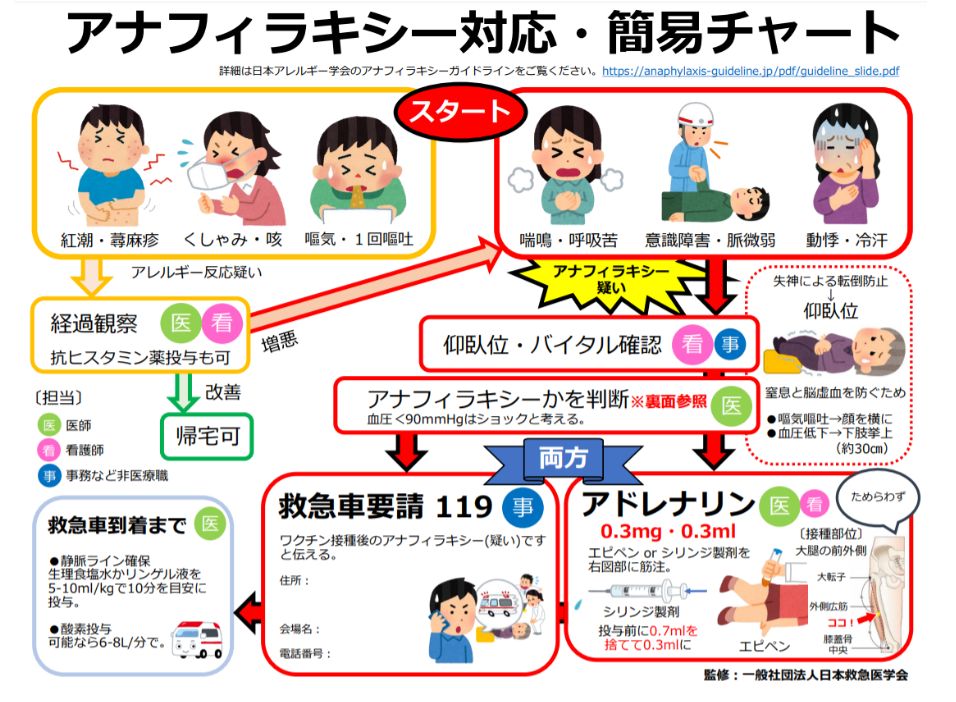

次に『アナフィラキシーショック』です。

一般的にアナフィラキシーショックはアレルギー反応と言われていますが、林業の作業中に無意識にアレルギー反応が出るような何かを食べるって事はないので、林業の場合に気を付けるのは蜂刺されという事になります。

これは刺された人の全員が全員発症するというものではないものですが、なった場合命に関わるので非常に危険なものになります。

なので可能であれば季節の前にアレルギー検査をして、自分はどうなのかと確認しても良いのかもしれません。私が所属している協力隊でも毎年検査をしており、反応がある人には後日エピペンを病院に受け取りに行っています。

因みに私は去年下刈り作業中に地面に転がっていたたんころに刈払機をぶつけたんですが、どうやらそれが蜂の巣だったらしく、その時に両腕合わせて5か所くらい刺されました。そういった事があったので今年の検査で何かあるかなーと思って検査を受けたのですが、幸いにも何も影響はありませんでした。

最後は『クラッシュ症候群』です。

これは私も初見だったのでなんなんだろうと思って特に注意深く聞いていました。このクラッシュ症候群とは『物の下敷きになり、長時間による四肢の圧迫が原因で生じる骨格筋の虚血や損傷、圧迫の解除による再灌流が人体に影響を及ぼす病態』との事らしいです。長時間圧迫されて血液が回っていなかったところに、いきなり血液が回る事によって生ずるショック症状みたいな解釈なんでしょうかね。

林業で言えば倒木や倒れた重機に長時間下敷きになるという事が考えられます。下敷きになっても直ぐに助けられるなら問題ないらしいですが、2時間程度(人によっては30分もあり得るらしいです😱)挟まれて、痛みが無かったり動かなかったりした場合はその可能性を疑われる様です。

じゃあどうするのかというと、挟まれた人の血中濃度を下げる必要があるらしいので、意識があれば水を飲ませて出来るだけ体内に水分を取り込ませて、カリウム濃度を下げるらしいです。その間に救急に連絡をして現場に救助に来てもらいます。その間障害物の除去は決してはしてはいけません。

救急が来たらあとはお任せしますが、救急も直ぐに障害物の除去はしないと言っていました。点滴や何やらで挟まれた人の血液の状態回復を待つと言ってました。だから、直ぐに退かさないからって怒らないで下さいと言われました😅

以上が午前のお話になります。

レスキューヘリを使った救助活動について

午後は実際に山に入って、ヘリと交信するところから始まりました。

そしてそのレスキューヘリとの交信役に私が選ばれました!(理由としては誕生月だったからです)

山に入って所定の場所に着いて準備が整ったら、いよいよヘリに電話です。

この時注意するべきなのはヘリとの通話は衛星電話を介して行うので、若干タイムラグがある事です。例えるならばTV番組で海外と話をしている時にスタジオと海外の現場で会話中に互いの発言と発言に間がありますよね、あれです。なのでそこを理解して話さないと、会話が成り立たないので注意が必要です。緊急の時こそ落ち着いた対応が必要という事です。

あと、相手はヘリなので羽の回転する音で声が聞き取りにくい部分がありました。これも注意が必要です。

実際の会話のやり取りの中で思ったのはその2つですね。会話の内容自体はヘリの隊員が質問してくるので、それに落ち着いて回答出来れば問題ないと思います。

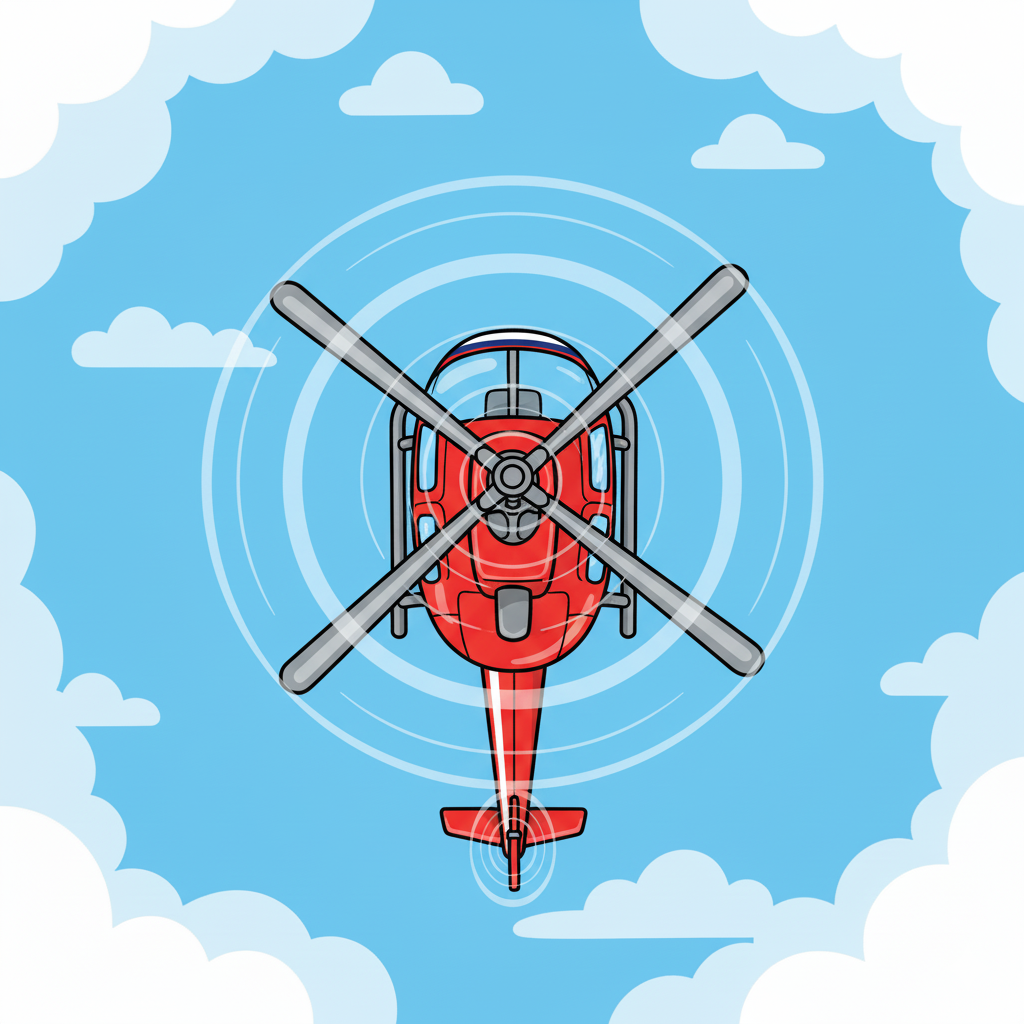

そして近くに来たらその旨を伝えて、あとはどの方向にヘリが見えるかどうかといった誘導を行います。

誘導と言ってもそんな難しいものではなく、上のヘリコプターのイラストを見た時に、上方向が0時、右方向が3時、下が6時、左側が9時といった様に、自分から見てヘリコプターが何時方向に見えるかを伝えるだけです。

そして相手が発見してくれたのならば、後はヘリに全てを任せて少し離れた場所に待機し待ちます。何故離れた方が良いのかというと、ヘリコプターがホバリング中に発生させるダウンウォッシュがけっこう強いので(一般的にヘリコプターから20〜35メートル程度の範囲で秒速10~15メートル{瞬間的には20m/s以上}らしいです)、近くにいればいる程それに耐えるのが辛いからです。私は今回結構近めで体験させてもらいましたが、正直立ってらんない上に目も開けられない位で、少なくとも近くにいるメリットは何ら感じませんでした。

救助作業については降下してきた隊員2名が当たっていました。

その後は現役の隊員から話を伺う機会がありました。

そして最後の講義内容は怪我人の運搬方法です。ロープやスリングを使うといった林業ならではの方法も学びましたが、基本的には意識のない人間を運ぶのは素人はやってはいけないと感じた次第です。

あとがき

以上が今回受講した労働災害レスキュー講座の内容です。

初めて知る事、改めて知る事等様々ありましたが、今回学んだ事を忘れずに作業には挑みたいですが、まぁ先ずは何よりも怪我をしない、労働災害に遭わない、もしくは起こすような危険な作業や行動は極力取らない様にすることが大事だと感じました。

なにか重大インシデントがあった場合、救急が直ぐに来れないのが林業という仕事なので、それだけ命のリスクが上がる訳ですからね。平場なら助かる命も、山だと助からないという事は十分あり得ます。

それとこの日の一部の内容がRKC高知放送さんで放送され、Youtubeにも挙がっているので動画も貼ります。

コメント