本文

11月12日に木材センターで年に1回開催される『木材まつり』なるものが開催されると前日に聞き、見学に行くなら案内しますよと森とみず基金の立川氏に言っていただいたので、せっかくなので見学に行ってきました。

この祭りは去年行った『木材まつり』と同じ高知市仁井田でしたが、場所は違うところでした。そして昨年行ったものは『原木(銘木)』のまつりでしたが、今回は製材されたもののまつりという事で、中身も全然違いました。

さて当日ですが、9時15分に集合だったので9時頃に向かいましたが、既に私以外の人は現着していました😅

そして森とみず基金の方の案内で見学スタートです。

この木材センターがある場所は高度経済成長期に埋め立てで造成された土地らしく、当時は木材関係の施設で一杯だったそうですが、当時よりも国産材の地位が低下した現在は他の業種の倉庫があったりする場所になっています。

因みに高知県には木材の積出港は無く、輸入港としての機能は須崎港が担っています。須崎港にはニュージーランド産原木が輸入され、そこで加工されている様です。でも、加工されているという事はそれが出荷されるはずなので、加工されたもの自体はまた船を利用して出荷されているんですかね🤔その辺りは資料を調べ切れていないので解りません。ただ、高知県の木材のポテンシャルを考えれば積出港としての力は間違いなくあるでしょうけれど、課題は受け入れの方なんでしょうねぇ。空荷で高知港に戻ってきてもらう訳にもいかないですが、かといって高知県に何かを運んでもその何かを処理できるだけの消費なり加工なりをする力は高知県単体ではないでしょうから悩みどころです。何なら太平洋岸にある立地を考えていっその事日本の(北東アジアの)トランシップ港を目指してみても良いかもしれませんね。

それはさておき、暫くすると棒を持った人が何か規格やら値段やらを言い始めて、セリが始まった様なので様子を見に行きます。

それにしてもセリの参加者よりも自分達の様な見学者(この日は自分達以外にも地元TV局?らしき方が2社取材に来ていました)の方が多く見受けられました。

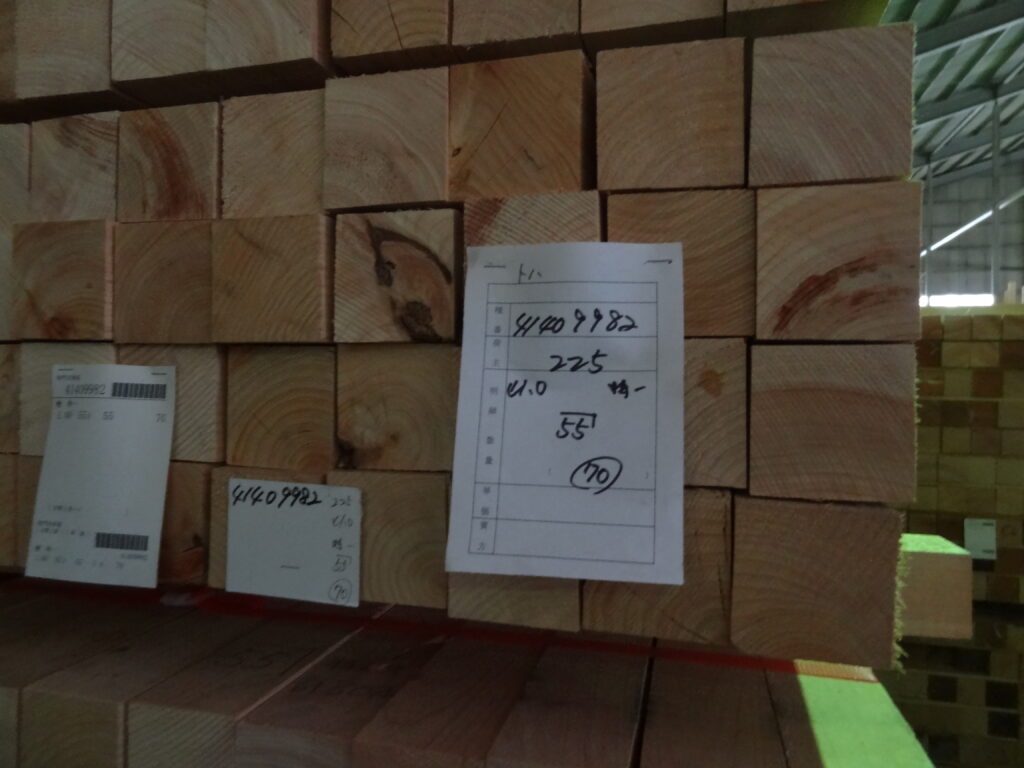

色々と私が見て回っている間にもセリは進んでいますが、値が付かずに不成立になっているケースも多そうです。上の写真にある札に『買い方』という欄があり、落札されればそこに落札者の印が入るのですが、記入がない商品も多かったです。ただ、セリの場では落札されなくとも後日契約が成立する事もあるそうなので、この場が全てという訳ではない様です。

こんな感じで自分達はお昼頃までセンターの中やセリの様子を見学して解散しました。

あとがき

年1回の『木材まつり』というには盛り上がりに欠けるなーと感じました。セリの参加者が少なければ落札数も決して多くなかったからそう感じたのでしょう。そしてそれが今の木材を取り巻く環境を示しているのだと思います。

勿論今は市場を通さず製材所から工務店に直で取引しているケースも一昔前に比べたら多いでしょうし(リスクを抜きにしてコストを考えればそれはそう)、住宅に関してはプレカットが増えて『大工』が減ったって事もあるんでしょうかね。その辺りは私は素人なのであくまで素人イメージでしかないですが。

時代の流れとしてかつての隆盛をもう一度というのはほぼ有り得ないでしょうけれど、それでももう少し盛り上がってほしいというところを感じた1日でした。

コメント